Die Frühen Hilfen im Regionalverband Saarbrücken

Nach einer kurzen Einführung über den Regionalverband Saarbrücken stellten Dr. Gesine Thünenkötter und Evelin Zobel von der dortigen Koordinierungsstelle Frühe Hilfen Entwicklung und Konzept des Kooperationsprogramms von Gesundheitshilfe und Jugendhilfe vor. Die Aufgabenbereiche des Regionalverband, in dem 10 Städte und Gemeinden gebündelt seien, entsprächen denen eines Landkreises. Ein Drittel der saarländischen Bevölkerung wohne im Regionalverband Saarbrücken. Durchschnittlich würden jedes Jahr rund 2.900 Kinder geboren. Etwa 2.500 Kinder unter drei Jahren lebten in Familien, die Arbeitslosengeld II beziehen würden.

Wie kam es zu dem Tandem-Konzept in den Landkreisen im Saarland?

Bereits im Jahr 2006 sei ein Rahmenkonzept zwischen Jugendamt und Gesundheitsamt sowie der Kinderklinik in Winterberg entwickelt worden, so Gesine Thünenkötter. Im darauffolgenden Jahr habe man damit begonnen, Einladung- und Meldeverfahren für die Teilnahme an den Früherkennungsuntersuchungen U3 bis U9 umzusetzen.

Das heutige Tandem-Konzept der Koordinierungsstelle habe den Ursprung in dem Modellprojekt "Keiner fällt durchs Netz". In dem von der Bundesinitiative Frühe Hilfen geförderten Projekt seien im Saarland zwischen 2007 und 2011 in allen fünf Landkreisen sowie dem Regionalverband Saarbrücken die Koordinierungsstellen Frühe Hilfen jeweils mit einer Kinderärztin oder einem Kinderarzt im Gesundheitsamt und einer Sozialarbeiterin oder einem Sozialarbeiter im Jugendamt besetzt worden. Begleitend seien für Fachkräfte Weiterbildungen durchgeführt worden: für Gesundheitsfachkräfte, Netzwerkkoordinierende und Netzwerkpartner.

Welche gesetzlichen Regelungen liegen der Kooperation zugrunde?

Für den Gesundheitsbereich seien die zentralen rechtlichen Grundlagen im ÖGD-Gesetz (§8 Kinder- und Jugendgesundheitspflege) sowie dem entsprechenden Landesgesundheitsgesetz enthalten (§ 8a ÖGDG Saarland), dem saarländischen Gesetz zum Schutz vor Vernachlässigung, Missbrauch und Misshandlung sowie der Verordnung über die Teilnahme an den Früherkennungsuntersuchungen für Kinder.

Grundlage für die Jugendhilfe stelle insbesondere das Bundeskinderschutzgesetz dar, das auch Änderungen an bestehenden Gesetzen beinhalte. Zentral sei zum Beispiel SGB VIII § 16 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie: (3) Müttern und Vätern sowie schwangeren Frauen und werdenden Vätern sollen Beratung und Hilfe in Fragen der Partnerschaft und des Aufbaus elterlicher Erziehungs- und Beziehungskompetenzen angeboten werden.

Wie ist die Finanzierung geregelt?

Finanziert werde das Tandem-Konzept durch die Nutzung von Bundes- und Landesmitteln sowie des Regionalverbandes. Personalstellen würden zum großen Teil aus Landesmitteln gefördert im Rahmen des Landesprogramms "Frühe Hilfen", der Regionalverband finanziere die Personalstelle zur Koordination Frühe Hilfen im Jugendamt. Mit Fördermitteln der Bundesstiftung Frühe Hilfen würden aufsuchende Arbeit, Gruppenangebote und fallübergreifende Angebote mit Kooperationspartnern finanziert.

Wie läuft die fachdienstübergreifende Kooperation ab?

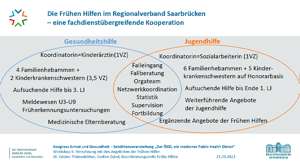

Anhand eines Schaubildes skizzierte Gesine Thünenkötter die Kooperationsstruktur aus Gesundheitshilfe und Jugendhilfe. Neben Aufgaben des jeweiligen Fachgebietes würden viele Aufgaben als Schnittmenge der beiden Systeme in enger Zusammenarbeit umgesetzt, zum Beispiel Fallberatungen, Netzwerkorganisation, Supervision und Fortbildungen.

Welche Aufgaben übernimmt die Netzwerkkoordination?

Die zentralen Arbeitsbereiche der Netzwerkkoordinierenden seien die folgenden:

Netzwerkarbeit Frühe Hilfen im Regionalverband mit 2 Netzwerktreffen pro Jahr

- Arbeitskreise und Austauschtreffen mit Netzwerkpartnern aus Gesundheits- und Jugendhilfe

- Mitentwicklung von Kooperationsstandards an den Übergängen zwischen Gesundheits- und Jugendhilfe

- Arbeitskreis mit Landeskoordinierungsstelle Frühe Hilfen und den Koordinierungsstellen der anderen Landkreise im Saarland

- Kooperation mit dem Nationalen Zentrum Frühe Hilfen (NFZH)

Wer ist im Netzwerk vertreten?

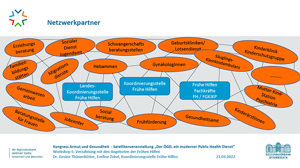

Mit einem weiteren Schaubild vermittelte Eveline Zobel, Netzwerkkoordinierende Frühe Hilfen im Jugendamt, einen Eindruck über die umfassende Kooperationsstruktur und beteiligten Netzwerkpartner, mit denen die zentralen Akteure/Einrichtungen – Landeskoordinierungsstelle Frühe Hilfen, Koordinierungsstelle im Regionalverband Saarbrücken und Fachkräfte der Frühen Hilfen – zusammenarbeiteten.

Wie hat sich die Netzwerkarbeit entwickelt?

Hintergrund für die inzwischen etablierte fachdienstübergreifende Zusammenarbeit sei ein langer Entwicklungsprozess mit den folgenden zentralen Aspekten:

- Gegenseitiges Kennenlernen

- Gemeinsames Herausarbeiten von Bedarfen und Lücken

- Fortbildungen zu medizinischen und sozialpädagogischen Themen im Rahmen des Netzwerktreffens (zum Beispiel Sucht, FASD, psychiatrische Erkrankungen, Regulationsstörungen, Schwangerschaft und Flucht; Bundeskinderschutzgesetz (BKiSchG), Kindeswohlgefährdung, Sozialraumvernetzung, Willkommensbesuche ...)

- Nutzung von Arbeitshilfen des NZFH, zum Beispiel das Kompetenzprofil für Netzwerkkoordinierende

- Fortbildung auf Grundlage der NZFH-Publikation "Netzwerke systemisch verstehen"

Welche ergänzenden Angebote für Familien wurden (weiter-)entwickelt?

Die Angebote des Netzwerkpartner im Regionalverband Saarbrücken seien inzwischen sehr vielseitig und deckten ein breites Spektrum ab, zum Beispiel: Haushaltsorganisationstraining (Caritas), videogestützte Interaktionsberatung Marte Meo (AWO), entwicklungspsychologische Beratung (Frühe Hilfen), ambulante Unterstützung psychisch belasteter Eltern, Babybegrüßungsbesuche, Elternbildungsprogramm Opstapje Baby, Hebammensprechstunde (Pro Familia), Spielen zuhause (SOS) oder Spielgruppen und weitere Bildungsangebote für Eltern wie Babyclub oder der Elternkurs "Das Baby verstehen".

Was waren die größten Hürden und Herausforderungen?

Für die – inzwischen erfolgreiche – fachdienstübergreifende Zusammenarbeit habe man viele Hürden überwinden und Herausforderungen meistern müssen, die größtenteils typisch für die Entwicklung der Frühen Hilfen seien:

- Versäulung der Systeme Gesundheitswesen und Jugendhilfe

- Unterschiedliche Denk- und Herangehensweisen, was sich in Begrifflichkeiten und Sprache bemerkbar mache sowie im Verständnis von Hilfe und Unterstützung für Familien. So blicke die Medizin eher auf ein Problem, dass es schnell zu lösen gelte, während die Jugendhilfe eher auf einen längeren Verlauf schaue, vergleichbar mit einer "chronischen Erkrankung"

- Immer wieder wechselnde Akteure, was zur Folge habe, dass man "Frühe Hilfen“ immer wieder neu erklären, anbieten, vernetzen müsse – insbesondere im medizinischen Bereich

- Integration der niedergelassenen Ärzte und Therapeuten, was vor allem von individuellem Engagement abhängig und nicht ausreichend institutionalisiert sei.